UZUZ Magazine #409

多頭飼いさん必見!効率的で安心な『犬用救急セット』の管理と運用法

賑やかで、たくさんの幸せをくれる多頭飼いの暮らし。それぞれの個性豊かな愛犬たちに囲まれる毎日は、喜びも倍増しますね。しかし、その一方で「もしも」の時には、管理の複雑さも倍増するかもしれません。

一頭が体調を崩した時、他の子のケアをしながら、落ち着いて対応できますか?多頭飼いだからこそ、スマートで間違いのない備えが求められます。

Point 01

『誰の』『何を』?多頭飼いならではの管理の壁

多頭飼いのご家庭では、犬たちの年齢、体格、持病、アレルギーの有無も様々です。大型犬用の包帯と、小型犬用の包帯。Aちゃんのアレルギー薬と、Bくんの心臓病の薬。

これらが一つの救急箱に混在していると、いざという時に「これはどっちの薬だっけ?」と混乱を招く原因になりかねません。緊急時のパニックは、誤った処置に繋がりやすく、非常に危険です。

Point 02

解決策は『共通セット』+『個別ポーチ』

この問題を解決する最も効果的な方法は、救急セットをシステム化することです。まず、消毒液やガーゼ、体温計など、どの犬にも共通で使えるアイテムをまとめた『共通救急セット』を一つ用意します。

それに加えて、犬それぞれの名前を書いた『個別ポーチ』を作成。その中には、その子専用の薬、持病に関するケア用品、アレルギー情報を書いたメモなどを入れておきます。こうすることで、必要なものを迷わず、素早く取り出すことができます。

Point 03

色分けとラベリングで、誰が見ても一目瞭然に

個別ポーチは、犬ごとに色を変える「色分け」をすると、さらに直感的に識別しやすくなります。例えば、Aちゃんはピンク、Bくんはブルー、といった具合です。

そして、ポーチには必ず名前と、可能であれば顔写真もラベリングしておきましょう。飼い主さん以外のご家族や、ペットシッターさんが対応する場合でも、間違いなく正しいケアができるようになります。この『誰でもわかる』状態にしておくことが、多頭飼いのリスク管理の要です。

💡 この記事のまとめ

スマートな管理術は、愛犬たち全員に平等な安心を届けるための、愛情深い仕組みづくりです。システム化された救急セットがあれば、いざという時にも冷静さを失わず、それぞれの愛犬に最適なケアをすることができるでしょう。

まずは、今ある救急セットの中身を全部出して、「共通」と「個別」に仕分けることから始めてみませんか?整理された安心が、あなたの多頭飼いライフをさらに豊かなものにしてくれます。

この記事は役に立ちましたか?

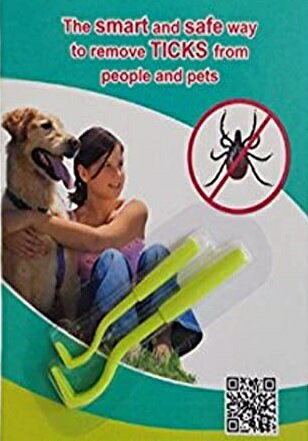

![ティックツイスター マダニリムーバー グリーン <3本セット タイプ1 箱無し>ダニ 除去 3サイズ 大中小 各1本入り【メール便のみ送料無料】[並行輸入品]何回でも使用可能 犬、猫等ペットの散歩、アウトドアの救急セットに。の画像](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kumatan/cabinet/07123795/zakka-01126-01.jpg)

![ティックツイスター マダニ取り スカイブルー 3本セット マダニリムーバーティックツイスター 3サイズ 大中小 各1本入り Klcclmki【メール便のみ送料無料】[並行輸入品]何回でも使用可能 犬、猫等ペットの散歩、アウトドアの救急セットにの画像](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kumatan/cabinet/07123795/zakka-01009-01.jpg)

![ティックツイスター マダニ取り オレンジ <3本セット タイプ2 箱無し>マダニリムーバー 3サイズ 大中小 各1本入り【定形外郵便のみ送料無料】[並行輸入品]何回でも使用可能 犬、猫等ペットの散歩、アウトドアの救急セットに。の画像](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kumatan/cabinet/07123795/zakka4/zakka-03291-01.jpg)