UZUZ Magazine #795

愛犬の元気を科学する。L-カルニチンと細胞レベルで見るドッグラン前後のケア

愛犬が元気に走り回る姿の裏側で、その体の中ではどのような生命活動が営まれているのでしょうか?

今回は少し視点を変えて、L-カルニチンの働きを細胞レベルで掘り下げ、科学的な観点からドッグラン前後のケアを考えてみたいと思います。

栄養学に興味のある飼い主様、必見です。

Point 01

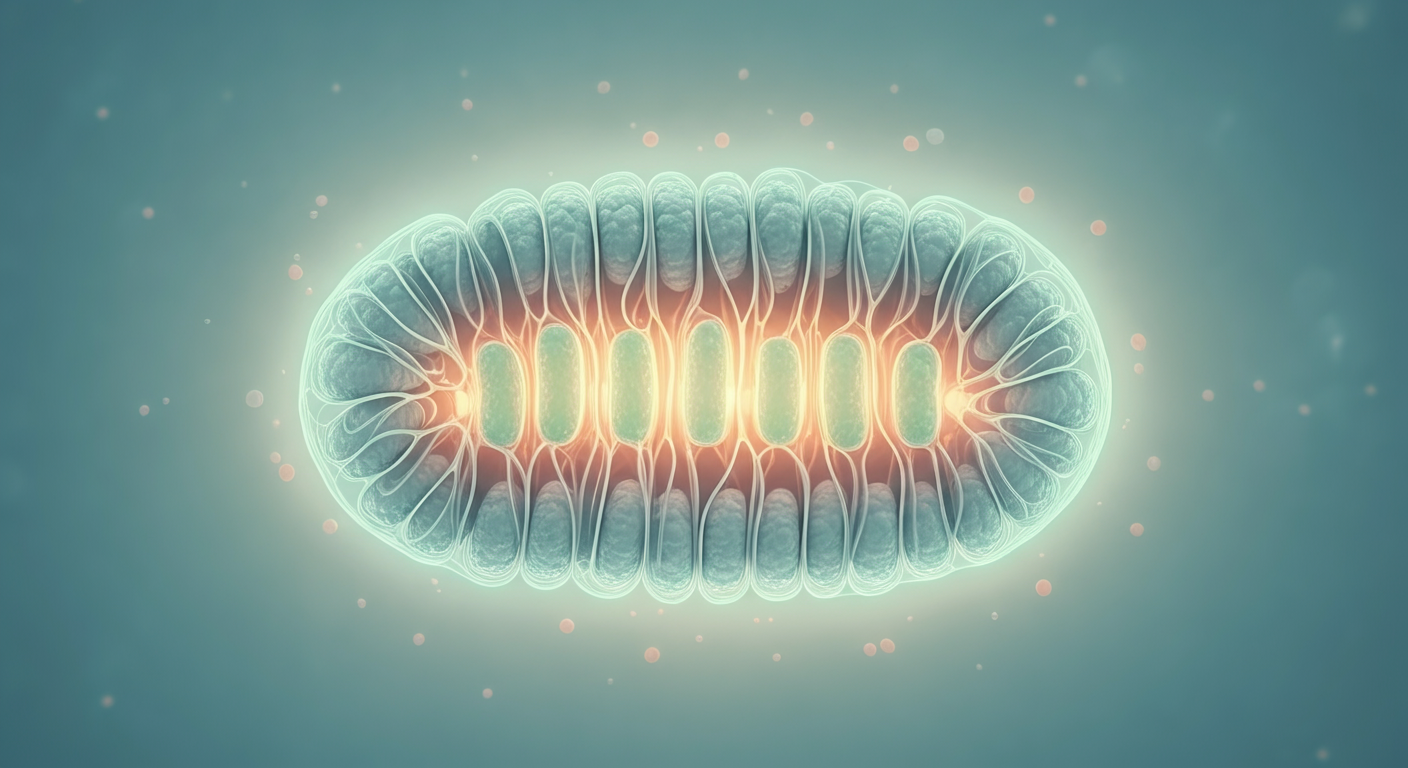

L-カルニチンのメカニズム:ミトコンドリアへの「高速輸送システム」

私たちの体のエネルギー通貨であるATP(アデノシン三リン酸)は、主に細胞内の小器官「ミトコンドリア」で産生されます。その燃料となるのが脂肪酸です。

しかし、長鎖脂肪酸はミトコンドリアの内膜を単独で通過できません。そこで登場するのがL-カルニチンです。

L-カルニチンは脂肪酸と結合して「アシルカルニチン」となり、膜を通過。内部で脂肪酸を放出し、自らは再び外へ戻るという、効率的な輸送システムの役割を担っています。

Point 02

ドッグラン「前」:エネルギー産生効率の最適化

運動を開始すると、体はエネルギー需要の増大に対応するため、脂肪酸の動員を開始します。このとき、ミトコンドリアへの輸送システム、つまりL-カルニチンの働きがボトルネックになる可能性があります。

体内のL-カルニチンが充足している状態は、この輸送システムがスムーズに稼働し、効率よくエネルギーを産生できる準備が整っている状態と言えるでしょう。

これは、運動パフォーマンスの維持をサポートする上で重要な要素と考えられます。

Point 03

ドッグラン「後」:酸化ストレスとアセチル基の緩衝

激しい運動は、体内で活性酸素種(ROS)を生成し、酸化ストレスを引き起こす一因となります。また、エネルギー代謝の過程で過剰に生成されたアセチルCoAは、ミトコンドリアの機能を阻害する可能性があります。

L-カルニチンは、これらの過剰なアセチル基と結合して体外へ排出する「アセチル基バッファリング」という役割も持っていると考えられており、運動後のスムーズな回復をサポートする可能性が研究されています。

💡 この記事のまとめ

L-カルニチンの働きを細胞レベルで見ると、愛犬の健康維持におけるその役割の重要性が見えてきます。こうした栄養補助食品を正しく理解し、活用することは、愛犬のQOL(生活の質)を高める一助となるでしょう。

ただし、サプリメントの利用は常に専門家の意見を参考にしてください。症状の改善や治療については、必ずお近くの獣医師にご相談ください。

この記事は役に立ちましたか?